アルプス電気のまさかの撤退で激震が走った盛岡市。県が撤回を求める中で、この約十年前からこの日に備えていた男が県庁にひとりいた。その足跡を追う。

【前回までのあらすじ】

2002年、正月明け。岩手日報がすっぱ抜いた日本を代表するメーカー、アルプス電気(現在はアルプスアルパイン)の工場撤退のニュースに盛岡市はざわついた。大手の工場、いわば一つの街。その街がなくなるということは、盛岡という市、そして岩手県にとって見過ごすことができない、劇的なニュースだった。

中央からの工場誘致による地方活性、の破綻を予期していた男たち

2002年の岩手県ならびに盛岡市は、アルプス電気の工場撤退の発表で幕を開けた。

これは県や市にとっても大変なショックであった。県庁は直ちに撤回を求めて同社と交渉することを基本姿勢とした。しかし、いったん大々的に企業が宣伝したのだから、その決定を覆すことなどまず不可能である。

残酷な言い方を許してもらえるなら、時間の無駄ともいえる。とはいえ、地元の雇用を守るためにも、はいそうですかとすんなり受け入れるわけにはいかないというのが県の立場であった。

ともあれ、アルプス電気が盛岡から出て行くという一報に岩手は大いに揺れた。

そんな県庁の産業振興部門に、独自の動きをし始めた役人がいた。黒澤芳明、この男は後に“マネーの供給”という点で、盛岡におけるベンチャー育成に重要な役割を果たすことになる。そして、すでに約10年も前から、黒澤はこの日に備えて動いていたとも言えるのだ。

黒澤は東北大学の工学部を卒業後に岩手県庁に入庁。入庁直後は環境部門にいたが、1993年に商工労働部門に移ってきて以降、ずっと産業振興を担当している。1993年といえばバブルが崩壊して間もない頃、アルプス電気が希望退職者を募りはじめた翌年である。

大手企業が工場を海外に移しはじめた時代の幕開け、つまり、これまでのように中央からの工場等の誘致によって地元の産業が潤う、産業基盤を確立することが難しくなりだした時期でもあった。

とはいえ、当時の県庁内ではまだそのような問題意識は共有されていない、いや、持っていなかった人間がほとんどだったであろう。

ところが黒澤が異動した先の産業振興部門に、「これまでのやり方ではもう通用しない」と明言する変わり者の先輩がいた。「中央から仕事をもらって雇用を創出するのではなく、地元に起業家を育てないといけない」と商工労働部工業課の課長補佐、相澤徹は言った。

「ついては、産官学の連携が必要だろう。よし、アメリカに視察調査に行くから付いてこい」

そう言われて黒澤もお供することになったわけである。もっとも「ついて来い」と言った相澤当人は出発直前にアキレス腱を切断し、日本に居残ったのだが……。

「そもそも、岩手に起業家はいるのかね」

ともあれ、黒澤ら三名の県庁職員を含む視察メンバーは、ミネアポリス(ミネソタ州)、フィラデルフィア(ペンシルバニア州)、オースティン(テキサス州)などを巡り、大学と企業と官庁の連携を見学した。

特にペンシルベニア大学の横の敷地には立派なサイエンスパークが存在し、さらにその隣の敷地には、ベンチャー起業のオフィスを収容するビルが新たに建造中。このような産官学の連携の具体例がダイナミックに拡張している光景は、黒澤たち一行に強い印象を残した。

帰国後の黒澤たちに芽生えたのは、岩手の起業家たちの熱意の受け皿を早急に形にしなければならないという使命感だった。

この視察団のメンバー、宇部眞一はアントレプレナーの権威として知られていた法政大学の清成忠男教授のところに相談に行くのだが、そこで宇部は次のように問い質された。

そもそも岩手に起業家がいるのかね?

痛烈だがもっともなツッコミである。起業したいという人間がいなければ、受け皿を作ったところでどうしようもない。結論から言えば、いた。特に、アルプス電気盛岡工場がそのような起業精神を持った人間を社内で多数育てていたのであった。

これについて詳論するのはまた別の機会に譲ろう。ともあれ、この時の宇部には、いるともいないとも答えられなかった。それでも清成は「本気で起業家を育てるつもりがあるのなら、その方面のコンサルタントとして著名な福島正伸先生を紹介してあげよう」と言ってくれた。

はたして起業家がいるのか、それともいないのか。それを見極めるため、県は1995年に、福島正伸を講師に招き「いわて起業家大学」なるものをスタートさせた。これは起業・運営の技術を伝授しアドバイスすると同時に、起業しようとする者にさまざまなサポートをするというものである。果たして、応募があるのかと若干不安だったが50名が集まった。

1000人の受講者から、約100人の起業家が生まれた

そもそも起業家にとってもっとも大事なものはなんだろうか?何ができれば起業家たり得るのだろうか?

斬新な発想や資金調達能力、ソーシャルキャピタル(社会関係資本)、さらにキャッシュフローの管理能力などいろいろあるだろうが、講師を務めた福島正伸に訊くと、「スピリット」であると言明した。

ならば、集まった50名は起業スピリットを持っていたのだろうか。当初から運営に携わっていた黒澤に尋ねてみたところ、「まずまず」という答えが返ってきた。中には起業にこぎつけた人間もいた一方で、リストラされて「ここに来たらなんとかしてもらえるのでは」という者もいたという。

ともあれ、この起業大学は、立ち上げ当初から運営面で関わってきた黒澤が宇部からあとを引き継ぐ形で、10年間続けられ、約1000人が受講し、受講者のなから100人弱がスタートアップに成功した。

10年で1000人の受講者、10%が起業という成果をどのように評価するべきだろうか?黒澤はやはり「まずまずだった」とある程度の手応えを感じていた。しかし、職場の同僚の中からは10年間もやって100名しか起業できなかったのか、という厳しい意見ももらったそうだ。ここは公的資金を投入していることを考えると、判断に迷うところである。

しかし、私見を差し挟ませてもらえば、これはかなりの成果を挙げたと言っていいのではないだろうか。筆者の本業は小説であるが、同時にシナリオの教師もしている。これまで数多くの生徒を指導してきた。なかには脚本指導した『カメラを止めるな!』で大成功を収めた上田慎一郎のような例もある。けれども、大抵はうまく書けずに書くことそのものを諦めてしまう。10%のデビューというのは筆者の目から見ると上々の出来である。

さて、話を戻そう。10年間続けた起業大学にいったん幕を引いた黒澤は、大学でのアカデミックな研究をどのようにベンチャー企業の活動に結びつけられるかを模索し、ベンチャーに向けての研究開発資金の支援を制度化することにも邁進していた。

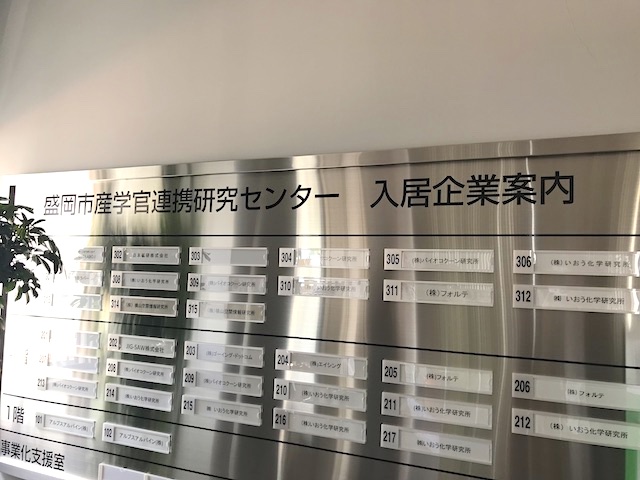

さらに、2000年には本格的なベンチャーキャピタルの組成にも着手する。そして、2年後の2002年、国と県、県内の金融機関、さらには個人から出資をうけて10億円のファンドを組成した。奇しくも、アルプス電気盛岡工場が閉まった年であった。黒澤はひそかに「なんとか間に合ったな」と安堵していた。

(続く)

【連載】東北再生

第1話 新年の盛岡。激震が走った工場撤退の一報

第2話 「岩手に起業家はいるのか」・・・疑念からはじまった県のベンチャー支援

第3話 はじまった盛岡、ベンチャー狂騒曲

第4話 集う実力派エンジニア。始動した第一号ベンチャー

第5話 4250万円の開発資金を手にした時に見えた、女神の姿

第6話 進まぬベンチャー支援。盛岡に光を!

第7話 産官連携の新たな形。投資の理由は、片野圭二という男の可能性

第8話 夢、破れた男。そして再起

第9話 夢破れた至高の技術で、男は再び勝負する

第10話 盛岡に現れた、新たな雄。東北を動かす異端の登場

第11話 高校生とドイツへ。そこで明らかになった日本、そして盛岡の立ち位置

最終話 盛岡で起きた、必然という名の奇跡

文・榎本憲男(えのもとのりお)

小説家 長年映画会社でさまざまな職種に携わる。『エアー2.0』で大藪春彦賞候補。『真行寺弘道シリーズ』で新しい警察小説の可能性を切り拓いたと注目を浴びる。最新刊は『ワルキューレ 巡査長 真行寺弘道』。『カメラを止めるな!』の脚本指導も手がけた。