テレビは見ない。そもそも持っていない。

長年「生活必需品」としてお茶の間の中心に鎮座してきたテレビも昨今、こんな扱いを受けることも少なくない。

「テレビの定義から再考する時代に突入したと感じています。モニターをテレビとするのか、コンテンツをテレビとするのか。ネットやTikTokでニュースを配信したら、それは“テレビ”ではないのでしょうか」

このように話すのは、日本テレビの社員である大井基行氏。

彼はディレクターやカメラマンといった、いわゆるテレビ番組制作に関する仕事ではなく、バーチャルYouTuber・通称“VTuber”の事業を立ち上げた人物だ。

2021年3月に開催したオンラインイベント「VILLS vol.2」では、イベント当日の累計ツイート数約83,000件、Twitterトレンド国内1位、世界6位となった。

なぜ彼は、“テレビ”の会社でVTuberに関する事業を立ち上げたのか。そのモチベーションの源泉と、創造したい社会の姿について自ら説明してもらった。

日テレの力を、VTuberに“使ってもらいたい”

我々のVTuber事業「V-Clan」について簡単に説明しますね。Clanには「集合体」という意味があり、VTuberが集まる場として名付けました。

現在は、100名以上のVTuberの活動をサポートしています。具体的には、VTuberが出演するイベントの企画運営や、企業とVTuberを仲介することでコラボやタイアップ企画を推進することなど。

大事なのは、これが所属事務所としてVTuberと独占契約するのではなく、あくまで自由参加のネットワークを母体として行なっていることです。

V-Clanに参加してもらうことで、YouTubeで活躍していたVTuberが、セールス、プロモーション、あるいはクリエイティブといった、日本テレビの力を使って活躍の場を増やしてもらえたら良い。そんな思いが根底にあります。

Twitterトレンド国内1位となった、オンラインイベント「VILLS vol.2」ビジュアル

事業責任者は私と、同期1名。私は営業から契約、キャスティングやプロモーションまで幅広く担当しています。社内外問わず、どういう人を巻き込んだらうまくいくのかを考えることも私の仕事です。

コンテンツやイベントを楽しんでくれる人がいることがモチベーションの源泉ですし、1人でも多くの人が楽しんでもらえるものを作ろうと日々奔走しています。

テクノロジーを駆使して、グローバルで勝負できるエンタメビジネスを

実は私は入社前から、番組制作ではなく新しいエンタメビジネスを作り出そうという思いを抱いていました。

テレビっ子だった私ですが、大学生になった頃から、周りがテレビを見なくなってきたことを肌で感じはじめて。家にテレビがないという人も現れはじめ、少し寂しい思いを抱いたことを今でも覚えています。

だからといって、テレビのコンテンツの質が低下したわけではないと。

では自分に何ができるのか。大好きなテレビを番組制作という視点からではなく、仕組みから変えていきたいと思うようになったのです。

末長く人々に愛される存在として、テレビはどのように針路を見出すべきか。

行き着いた先に私が掲げたのは、「エンタメ」x「テクノロジー」x「グローバル」です。

UCLAに1年間留学し、エンタメビジネスについて勉強していた大学生の私は、日本の映画が現地で笑いの渦を起こしている様子を目の当たりにしました。それを見て、日本のエンタメもグローバルで通用すると思ったのです。

ただ当時の日本のエンタメは非常にアナログ。日本テレビに入社後も、今後はITやテクノロジーと掛け合わせることで大きな伸び代を持っていると感じていたところ、同期との雑談がターニングポイントになりました。

YouTubeを何気なく見ている中で、世界初のVTuberとしてキズナアイさんが日本で誕生したことを知りました。モーションキャプチャーなどVTuberを始めるためにかかるコストも、従来の数億円レベルから個人でも負担できる価格帯となり、今後ますますVTuber人口は増えていきそうだということ。

これこそ、エンタメxテクノロジーxグローバルという全ての軸を満たしていると強く感じた私たちは、入社1年目でありながら、企画書を作ることにしたのです。

ベンチャー企業の社長をはじめ多くの方に相談に行ってはダメ出しを受け、ボロボロになって帰る日々を繰り返しました。それでも、通常の業務と並行してオンラインで企画を詰めていき、気づけば凄い時間になっていた、ってこともありましたね(笑)。

そして社内のイノベーションプログラムに応募。何とか審査を通過して、2018年6月に正式に事業が立ち上がりました。新卒で入社してまもない私らには、能力もなければ経験もない。だけど熱意だけはものすごくあって、それが評価されたのだと思っています。

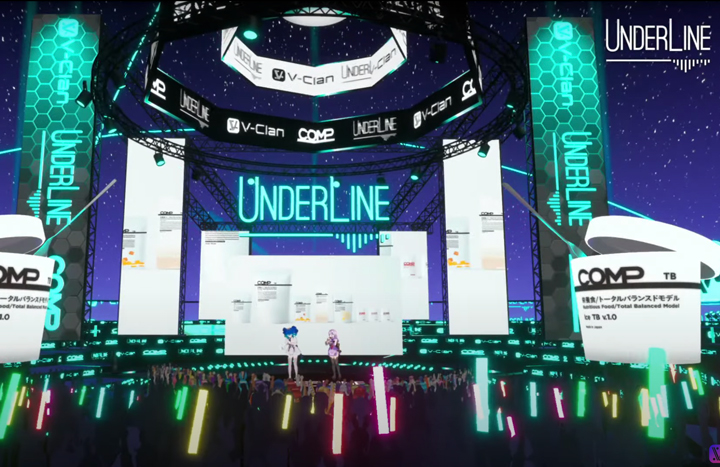

VTuber音楽フェス「UnderLine」当日の様子

最強のコンテンツ集団として、「テレビ」を超えていく

とはいえ、なぜ「日本テレビ」がVTuber事業に踏み切ったのか。テレビとインターネットは対立関係では、と疑問に思う方も多いことでしょう。

私は、インターネットや新しいメディア=テレビを脅かす存在かと言うと、必ずしもそうではないと思っています。

スマホで映像を楽しむことができるサービスやアプリが日々リリースされていますし、それは今後も続くでしょう。そんな中、TVerを始め、テレビ局のコンテンツにYouTubeやTwitter、TikTokを通じて触れる人も多い。

こんな時代にあっては、テレビとネットを対立関係に置いたり勝ち負けで考えるのではなくて、掛け算していくことが重要だと考えています。

日本テレビは「テレビを超えろ」というスローガンのもと、最強のコンテンツ集団としてこれまでのビジネスモデルに捉われない方法で、未来に進もうとしているのです。

「V-Clan」のようなインフルエンサーネットワークを設立して、本格的にVTuberに取り組んでいることからも、我々が「掛け算を狙っている」ことへの本気度が伺えるかと思います。

自らを解放し、新しい生き方を見つけるきっかけに

最後にV-Clanを通じて、私自身がどんな世界を目指しているのかについても話させてください。

私はVTuberを、自らを解放するための手段だと思っています。

コンプレックスを持ち、言いたいことがあっても言えず、そのことにストレスを感じる人は多いのではないでしょうか。

一方で、もし年齢や性別を超えることができたら、やってみたいことはたくさんある。VTuberなら、これらが簡単に解決されるのですよね。

現実社会はもちろんある。しかしそれと並行して、オンライン上にバーチャルな世界もある。これがもっと当たり前な世界になれば良いなと。そうすれば、人によってはバーチャルな世界が救いになり、生きやすくなるかもしれませんから。

その第一歩として、マスメディアである日本テレビがVTuber事業をやる意味があると思っています。YouTubeにこだわらず、彼らの活躍の場が広がって「バーチャルタレント」という新しいカテゴリーが世間一般にも広がっていくことが理想ですね。

連日、多くのテレビタレントがYouTubeやTwitterをやり、人気YouTuberも芸能事務所に所属したり、テレビに出たり。徐々にメディアの垣根がなくなってシームレスになりつつあるのを感じています。

発信手段の一つとしてテレビがあり、YouTubeがあり、その他プラットフォームがあるというだけのこと。僕は、発信媒体にこだわることなく、1人でも多くの人が楽しんでもらえるエンタメを、掛け算をしながら届けていきたい。

VTuberをきっかけに、“見た目にとらわれない世界”が実現されれば、と改めて思います。

文・守下綾乃